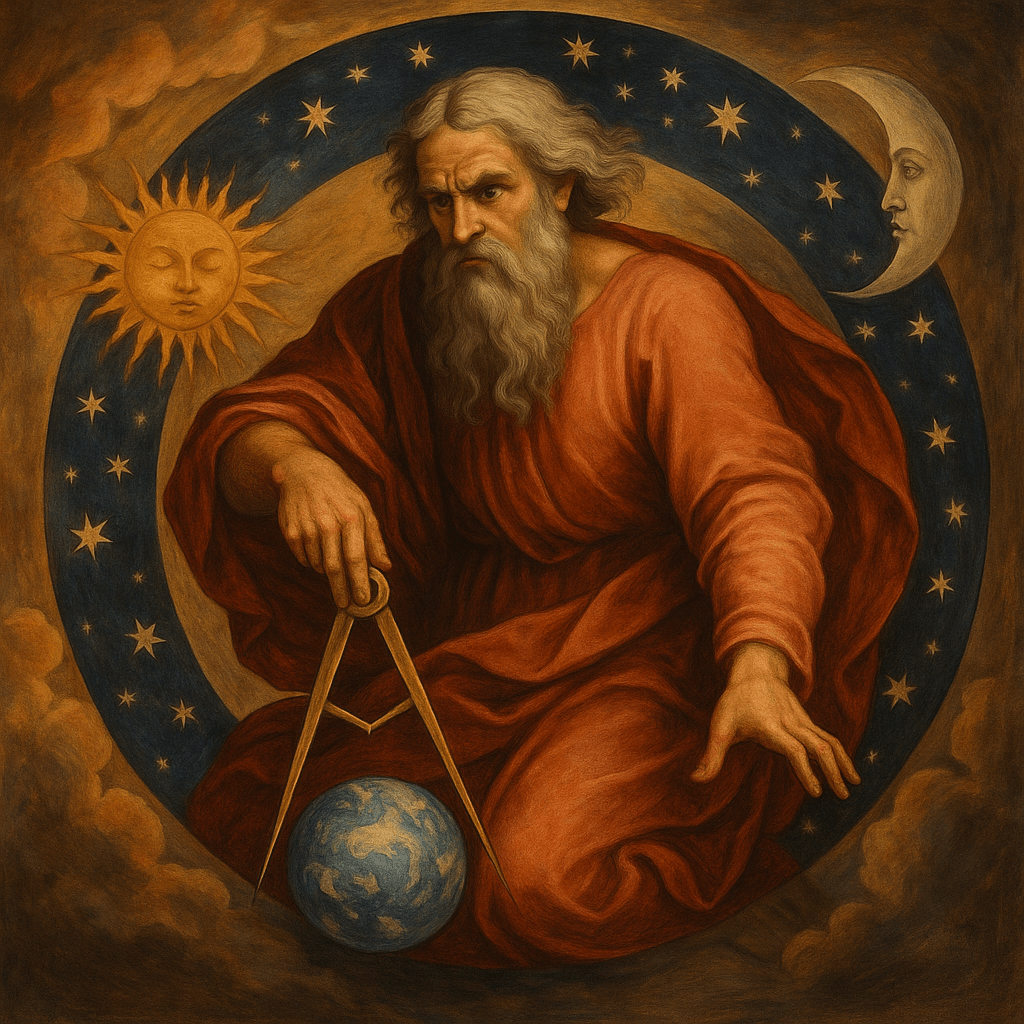

일곱 하늘의 통치자 아르콘들

‘아르콘(Archon)’은 고대 그리스어 ἄρχων, 즉 ‘지배자’, ‘통치자’를 뜻하는 말에서 유래했다.

일곱 하늘의 통치자 아르콘 이것이 본래는 도시국가의 행정관을 가리키는 세속적 용어였지만, 나기함마디 경전을 비롯한 그노시스(Gnosis) 사상 속에서 이 단어는 전혀 다른 차원으로 변형된다.

1. 아르콘의 어원과 개념

나그함마디 문헌 중 특히 『요한의 비밀서(Apocryphon of John)』와 『세계의 기원(On the Origin of the World)』은 아르콘의 탄생과 질서를 구체적으로 묘사한다.

이들에 따르면 세상은 최고신의 의지로 창조된 것이 아니라, 그로부터 멀어진 존재인 데미우르고스(Demiurge), 곧 ‘가짜 창조자’에 의해 만들어졌다.

데미우르고스는 자신을 유일한 신이라 착각하며 세계를 창조했지만, 실상은 무지와 오만의 산물이었다.

그는 자신을 보좌할 일곱 아르콘을 만들어 물질세계의 각 영역—하늘, 행성, 시간, 육체, 감각—을 통제하게 하였다.

일곱 하늘의 통치자 아르콘들 탄생의 이유이다.

이들의 이름은 문헌마다 다르지만, 흔히 야오(Yao), 사바오트(Sabaoth), 아도나이오스(Adonaios), 엘로아이오스(Eloaio), 아스타파이오스(Astaphaios) 등으로 전한다.

이러한 명칭들이 성경의 신적 호칭과 유사한 것은, 그노시스주의가 정통 기독교의 신 개념을 전복적으로 재해석했기 때문이다.

즉, “성서 속 신은 진짜 신이 아니라 인간을 속박하는 아르콘들의 우두머리”라는 것이다.

2. 인간과 아르콘의 관계

그노시스 경전은 인간을 두 가지 원리, 즉 아르콘이 만든 육체와 상위 세계로부터 내려온 영혼의 불빛으로 구분한다.

아르콘들은 욕망과 무지, 권력과 제도를 통해 영혼을 속박하며, 인간으로 하여금 “이 세상이 전부다”라고 믿게 만든다.

그 결과 인간은 깨달음(Gnosis)으로 나아가는 길을 잃는다.

따라서 구원이란 외부의 신에게 복종하는 것이 아니라, 아르콘의 속임수를 간파하고 자기 안의 신적 빛을 자각하는 행위이다.

그노시스주의에 따르면 인간은 세상의 법과 질서에 순응할 때 죄를 짓는 것이 아니라, 오히려 세상의 거짓 질서를 의심할 때 자유로워진다.

3. 아르콘의 구조 – 일곱 하늘의 통치자

아르콘은 종종 일곱 하늘, 즉 일곱 행성의 통치자로 묘사된다.

이는 고대의 천문학적 세계관과 직결된다.

고대인들은 달·수성·금성·태양·화성·목성·토성을 각각의 신적 세력으로 보았고, 그노시스는 이를 아르콘의 지배 영역으로 재해석했다.

영혼은 죽은 뒤 이 일곱 하늘을 통과하여 플레로마로 돌아가야 하지만, 각 하늘에는 아르콘이 문지기로 서서 통과를 방해한다.

영혼은 그때마다 아르콘의 거짓을 간파하고 진리의 암호—“너는 신이 아니다”, “너의 빛은 내 안에 있다”—를 선언해야만 다음 하늘로 나아갈 수 있다.

구원이란 외부의 신적 권위에 복종하는 것이 아니라, 내면의 신성을 기억하는 것이다.

4. 아르콘의 현대적 해석

현대 심리학적 관점에서 일곱 하늘의 통치자 아르콘들은 외부 존재가 아니라 인간 내면의 억압 구조로 읽힌다.

융(C. G. Jung)은 아르콘을 집단무의식 속 억압적 원형으로 해석했다. 그것은 초월적 악령이 아니라, 인간 정신이 스스로 만들어낸 통제의 기제이다.

사회의 규범, 제도, 언론, 신념—이 모든 것이 아르콘이다. 즉, 아르콘은 “시스템 그 자체”이며, 영혼의 자유를 억압하는 구조적 힘이다.

오늘날 인간이 느끼는 피로와 무력감, 체제에 대한 복종은 아르콘의 통치가 여전히 유효하다는 증거로 해석될 수 있다.

5. 예술가적 관점에서의 아르콘 재해석

예술가에게 아르콘은 의식의 감금과 권력의 상징이다.

세속의 법, 도덕, 언어, 신의 이름—이 모든 것은 아르콘의 사슬이다. 예술은 그 사슬을 자각하고 끊어내는 행위이며, 예술가는 그노시스적 의미에서 “아르콘에 저항하는 자”, 즉 깨달음의 반역자가 된다.

따라서 작품 속의 아르콘은 외적 악마가 아니라 내면의 감시자로 형상화된다. 거울 속의 자신, 기계적인 도시, 반복되는 구조, 무한히 복제된 얼굴—이 모두 아르콘의 시각적 은유다.

그는 단순한 악령이 아니라 의식의 경계자이자 자유를 시험하는 존재다. 그를 통과하지 못하면 인간은 세상에 갇히고, 그를 인식하면 빛으로 돌아간다.

6. 보편적 상징으로서의 아르콘

일곱 하늘의 통치자 아르콘들 이들은 단일한 종교 개념이 아니라, 인류 문명 전반에 반복되는 의식의 구속 구조의 상징이다.

플라톤의 『티마이오스』의 데미우르고스가 불완전한 창조자라면, 그노시스의 데미우르고스는 무지한 가짜 신, 그리고 아르콘은 그의 하수인으로서 이데아를 가두는 감시자로 설정된다.

유대 전통의 타락한 천사, 조로아스터교의 아리만, 불교의 마라, 카발라의 클리포트—all these are Archons.

이들은 각각 빛을 왜곡하고, 의식을 속박하며, 인간의 자유를 제한하는 원리로 기능한다.

따라서 아르콘은 특정 신화의 악마가 아니라, 시대마다 다른 얼굴로 등장하는 통제의 상징, 곧 ‘시스템의 신들’이다.

7. 플라톤의 데미우르고스와의 비교

그노시스주의가 빌려온 근원적 모델은 플라톤의 『티마이오스』에 등장하는 데미우르고스(Demiurge)이다.

플라톤에게서 데미우르고스는 악이 아니라, ‘이데아의 질서를 모방하여 세계를 만든 장인’이다.

그는 선의 의도를 가졌지만, 물질의 불완전성 때문에 완전한 세계를 만들지 못했다.

그노시스 사상은 이 개념을 전복했다.

그들에게 데미우르고스는 무지한 존재, 신의 빛에서 멀어진 ‘가짜신’, 그리고 그가 만든 세상은 불완전함의 총체였다.

따라서 아르콘은 플라톤적 의미의 ‘우주 장인의 조수’라기보다는, ‘이데아를 가두는 감시자’로서 플라톤의 세계를 뒤집은 존재이다.

7.1. 유대교·기독교 전통의 타락한 천사

성경적 맥락에서 가장 아르콘과 가까운 유사 개념은 타락한 천사들(Fallen Angels)이다.

이들은 하늘에서 추방되어 인간의 세계에 개입하며, 인간을 유혹하거나 속박한다.

『에녹서』(Book of Enoch)에는 천사들이 인간 여성과 교합하여 거인족 네피림을 낳았다는 서사가 나오는데, 이 사건이 신의 질서를 어지럽히는 첫 반역으로 그려진다.

그노시스 문헌의 아르콘 역시 ‘하늘에서 내려와 인간을 지배하는 자들’이며, 신의 빛을 배반했다는 점에서 유사하다.

그러나 차이점은, 성경의 타락한 천사는 ‘하느님에 대한 반역자’이고, 아르콘은 ‘가짜 신의 도구’라는 점이다.

즉, 전자는 신의적이고, 후자는 진리의왜곡자다.

7.2. 이란(페르시아) 사상의 아리만(Ahriman)

조로아스터교의 아리만(Ahriman, 혹은안그라마이뉴 Angra Mainyu) 역시 아르콘과 근본적으로 닮은 존재다.

아리만은 빛과 질서의 신 아후라 마즈다(Ahura Mazda)에 맞서는 어둠의원리, 혼돈의창조자이다.

그는 거짓된 물질세계를 만들어 인간의 영혼을 속박하고, 세상을 어둠으로 덮는다.

그노시스의 데미우르고스와 아르콘이 바로 이 ‘아리만적 사유’를 계승했다고 볼 수 있다.

빛과 어둠의 대립, 영혼의 속박, 지식(gnosis)에 의한 해방—이 모든 주제는 페르시아의 이원론적우주관에서 기원한다.

7.3. 인도 사상의 마라(Māra)

불교에서 마라(Māra)는 부처가 깨달음을 얻지 못하게 유혹하는 존재로 등장한다.

그는 악마라기보다, ‘정신적장애(煩惱)’의 의인화이다.

마라는 욕망과 공포, 무지와 집착으로 수행자를 묶어두고, 깨달음의 순간마다 환상으로 길을 막는다.

그노시스의 아르콘이 인간의 영혼이 플레로마로 돌아가지 못하게 방해하는 것처럼, 마라 역시 인간의 의식이 열반의 단계로 도달하지 못하게 만든다.

따라서 마라는 동양적 맥락에서의 ‘내면의 아르콘’이라 할 수 있다.

7.4. 유대신비주의의 세피로트와 클리포트

카발라(Kabbalah) 전통에서는 신의 빛이 흘러내리며 형성된 세피로트(Sefirot)의 반대편에, 파괴되고 왜곡된 그릇들, 즉 클리포트(Qliphoth)라는 개념이 있다.

클리포트는 신성의 껍질, 또는 ‘빛을 담지 못한 껍데기’로 묘사된다.

그들은 스스로를 신성으로 가장하지만, 실제로는 공허와 불순으로 이루어진 역(逆)세피로트이다.

이 역시 아르콘의 개념과 평행한다. 아르콘은 참된 신성의 빛을 모방하며, 인간에게 거짓된 현실을 보여주는 존재이기 때문이다.

8. 근대적해석 – ‘시스템의신들’

현대 철학과 예술에서 아르콘은 종종 권력의구조, 시스템, 알고리즘의 은유로 재해석된다.

질 들뢰즈와 미셸 푸코가 분석한 권력의 ‘미시적 장치들’, 혹은 필립 K. 딕의 소설 속 “시뮬라크라를 조종하는 통제자들”은 모두 현대적 아르콘이다.

인간을 기계적 질서 속에 가두는 구조적 힘, 자율성을 빼앗는 규율, 대중을 동일하게 만드는 언어와 미디어—이 모든 것이 ‘21세기의 아르콘’이다.

이 관점에서 예술은 그 체계를 해킹하는 그노시스적 행위가 된다.

9. 요약과통합적시야

| 문화권 | 유사존재 | 본질적특징 | 아르콘과의공통점 |

| 플라톤 철학 | 데미우르고스 | 불완전한 창조자 | 참된 원형의 모사자 |

| 유대-기독교 | 타락한 천사 | 신의 반역자 | 하늘에서 추락한 통제자 |

| 조로아스터교 | 아리만 | 어둠의 창조자 | 빛을 속박하는 존재 |

| 불교 | 마라 | 깨달음을 방해하는 유혹자 | 무지와 집착의 상징 |

| 카발라 | 클리포트 | 신성의 껍데기 | 거짓된 신성의 모방자 |

| 현대사회 | 시스템, 알고리즘 | 인간을 통제하는 구조 | 의식의 자유를 억압하는 기제 |

10. 결론 – 아르콘의 보편적 상징

아르콘은 특정 종교의 악령이 아니라, ‘의식의구속’을형상화한인류보편의상징이다.

이집트의 신화에서, 페르시아의 이원론에서, 인도의 명상 체계에서, 그리고 현대의 디지털 권력 구조 속에서도, 인간은 언제나 어떤 형태의 아르콘과 싸워왔다.

그 싸움은 악마와의 전투가 아니라, 자유와각성, 무지와 통제 사이의 투쟁이다.

그노시스의 언어로 말하자면,

“아르콘을 이긴 자는 신을 본 것이 아니라, 자기 안의 빛을 다시 본 자다.”

11. 인식의 문을 지키는 자

아르콘은 악마가 아니라 인식의 경계자이다.

그노시스적 관점에서 인간의 싸움은 악령과의 전투가 아니라, 자기 안의 무지와 통제에 맞서는 투쟁이다.

이 싸움을 통과한 자는 신을 본 것이 아니라, 자기 안의 빛을 다시 본 자이다.

그노시스의 언어로 말하자면,

“아르콘을 넘어선 자는 세상을 초월한 것이 아니라, 자신을 되찾은 것이다.”

https://shorturl.fm/GSLlA

https://shorturl.fm/NspyJ

https://shorturl.fm/OWE3Y

https://shorturl.fm/16EVJ

https://shorturl.fm/UFsTZ