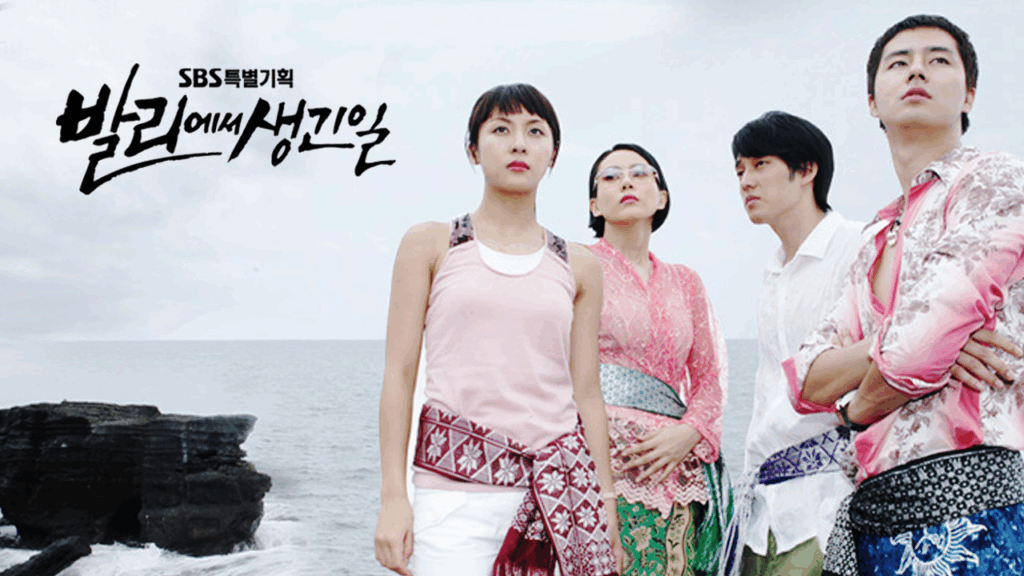

발리에서 생긴 일 금기된 욕망

2004년, 대한민국을 뒤흔든 SBS 드라마 발리에서 생긴 일을 뒤늦게 봤다.

드라마 내용은 몰라도 당시 대중은 이수정, 정재민, 강인욱의 뜨거운 삼각관계에 열광했던 걸 기억한다.

18년이 지난 지금 다시 들여다본 이 드라마는 훨씬 더 복잡하고 충격적인 감정의 지층을 드러낸다.

특히 ‘정재민’이라는 인물의 감정선을 면밀히 추적하다 보면 놀라운 가설에 도달한다. 어쩌면 조인성이 맡은 정재민의 진짜 감정은 하지원이 맡은 이수정이 아닌 소지섭이 맡은 ‘강인욱’을 향했던 것은 아닐까?

1. 단순한 삼각관계를 넘어선 감정의 폭발

이것은 단순히 동성애 코드를 묻는 질문이 아니다. 드라마의 중심축이었던 정재민의 모호하고도 폭발적인 감정선의 진짜 본질이 무엇이었는지 새삼 다시 생각하게 만드는 질문이다.

발리에서 생긴 일 금기된 욕망 이에 관해 의문을 갖지 않을 수 없다.

드라마 전체를 관통하는 정재민의 행동 패턴을 살펴보자.

그는 약혼녀 박예진이 맡은 최영주보다 소지섭을 더 많이 신경 쓰고, 하지원보다 소지섭에게 더 자주 말을 걸었다.

그의 감정 폭발은 항상 강인욱이 무언가를 건드릴 때마다 발생한다.

과연 그의 진짜 감정은 누구를 향한 것이었을까? 이수정을 향한 것일까, 아니면 강인욱을 향한 것일까?

2.발리에서 생긴 일 금기된 욕망의 은유

2000년대 초반, 한국 드라마에서 동성애를 명시적으로 다루는 것은 거의 불가능했다.

하지만 ‘발리에서 생긴 일’은 이러한 금기된 감정을 무의식적으로 서사 구조 안에 녹여냈다.

강한 동성 간 긴장감이 감정 서사의 중심축으로 작동하고, “사랑과 증오, 질투와 동경”이 혼재된 정재민의 복잡한 심리 상태는 단순한 삼각관계만으로는 설명하기 어렵다.

특히 주목할 점은 강인욱이 드라마 내에서 남성 캐릭터들 사이에서 유난히 무게중심처럼 묘사된다는 것이다.

정재민은 계속해서 그를 바라보고, 그로 인해 흔들리며, 그와의 관계에서 감정이 폭발하는 패턴을 보인다.

이는 이수정이 단지 그 감정의 방아쇠, 혹은 대체물이었을 가능성을 시사한다.

3. ‘게이들의 성지’ 발리, 욕망의 시뮬레이션 공간

드라마의 제목 ‘발리에서 생긴 일’이 함축하는 의미 역시 간과할 수 없다.

발리는 전 세계 LGBTQ 여행자들 사이에서 중요한 여행 목적지로 여겨지는 공간이다.

이는 우연의 일치일까, 아니면 무의식적인 욕망의 은유였을까? 실제로 발리는 동남아시아에서 드물게 개방적인 라이프스타일을 존중하는 공간으로 인식된다.

드라마 속에서 발리는 세 주인공 모두가 서울이라는 규범적 체제에서 벗어나 처음으로 본능적인 감정에 빠진 곳이다.

감정이 터지고, 질서가 무너지고, 사랑인지 욕망인지 모를 감정이 싹트는 공간으로서 발리는 “욕망의 시뮬레이션 공간”으로 기능한다.

정재민과 강인욱 사이의 묘한 감정적 긴장이 시작된 곳이 바로 ‘발리’라는 사실은, 이 공간이 단순한 이국적인 배경이 아니라 감정의 경계가 허물어지고, 성별, 계급, 규범이 혼란스러워지는 상징적인 공간으로 작동했음을 암시한다.

그래서 생각하건대, 발리에서 생긴 일은 억눌린 감정이 폭발한 사람들의 이야기였다.

그 감정은 이성 간의 사랑만이 아니라 존재에 대한 갈망, 자기보다 우월하거나 열등한 타자에 대한 ‘매혹’이었을 가능성이 있다.

4. 정재민 캐릭터에 숨겨진 ‘코드’

조인성 정재민의 캐릭터 구성에서 발견되는 코드화된 요소들은 이러한 가설을 뒷받침한다.

그의 복장 코드는 ‘성적 중성성’의 시각적 암시를 제공한다.

정재민은 극중 내내 실루엣이 흐르는 셔츠, 실크 느낌의 블라우스 스타일, 밝은 파스텔톤(핑크, 아이보리, 민트) 의상을 자주 착용하고, 와이드 팬츠, 얇은 니트 등 젠더리스 패션 스타일을 선보인다.

2004년 당시 기준으로 보면, 이는 전형적인 재벌 2세 캐릭터와는 확연히 다른 스타일이었다.

정재민의 풍성한 소재, 감정적인 색감, 흐릿한 실루엣은 시각적으로 성적 정체성의 유동성을 암시하는 장치로 볼 수 있다.

5. 불안정한 애착 구조와 억압된 감정

조인성의 가족 구조 역시 심리학적으로나 사회문화적으로 자주 언급되는 패턴을 보인다.

무섭고 권위적인 아버지와 감정적으로 과잉 보호하는 어머니라는 구도는 많은 문화 텍스트에서 성 정체성의 혼란과 연결되어 왔다.

이러한 환경은 아이로 하여금 감정을 숨기거나 과잉 내면화하게 만들고, 성 역할 정체성에 혼란을 겪게 할 가능성이 크다.

정재민이 드라마 내내 감정을 “소유, 폭력, 파괴”라는 형태로만 표현하는 방식은 건강한 감정 표현의 부재를 보여주며, 이는 불안정한 애착 구조와도 연결된다.

무엇보다 중요한 것은 감정의 향방이 ‘여자’가 아닌 ‘남자’에게 향하는 역학이다.

조인성이 하지원에게 보여준 감정은 진심이라기보다 경쟁의 도구, 강인욱을 꺾기 위한 수단이었을 가능성이 크다.

이 관점에서 본다면, 하지원은 조인성이 무의식적으로 자기 감정을 은폐하려는 ‘가림막’이었을 수 있다.

조인성의 진짜 감정적 투쟁은 항상 소지섭과의 관계에서 발생했으며, 그의 폭발적인 반응은 항상 소지섭이 자신의 영역을 침범하거나 자신의 열등함을 드러나게 할 때 발생했다.

6. 억압된 욕망과 비극적 결말

이 모든 요소를 종합해 볼 때, ‘발리에서 생긴 일’은 표면적인 이성애 로맨스를 넘어, 억압된 욕망과 금기된 감정의 비극으로 재해석될 수 있다.

정재민은 단지 감정적으로 미숙한 부자 2세가 아니라, 억눌린 감정, 혼란스러운 정체성, 가부장제 안에서 버림받은 감성의 소유자였으며, 그의 진짜 감정은 자신이 사랑한다고 믿은 여자보다, 자신이 넘어서고 싶었던 남자에게 향해 있었을 가능성이 크다.

드라마에서 정재민은 자신의 감정을 끝내 이해하지 못한 채, 이수정을 통해 강인욱을 공격하고, 결국에는 모든 관계를 파괴하는 비극적 결말을 맞이한다.

그의 죽음은 단순한 플롯의 종결이 아니라, 말할 수 없는 욕망을 지닌 인물이 그 욕망을 인식하고 표현할 언어조차 가지지 못했을 때 맞게 되는 필연적인 결말인지도 모른다.

정재민의 내면에는 자신도 명확히 이해하지 못한 복잡한 감정이 존재했으며, 그 감정의 진짜 대상과 본질을 끝내 명명하지 못한 채 모든 것이 파국으로 치달았다.

7. 시대를 넘어선 재해석

결국 ‘발리에서 생긴 일’은 2000년대 초반 한국 사회에서 직접적으로 표현할 수 없었던 금기된 욕망이 서사 내에서 어떻게 변형되고, 압축되고, 치환되어 표현되었는지를 보여주는 흥미로운 문화적 텍스트다.

발리라는 이국적 공간, 정재민의 젠더리스한 패션 코드, 그의 가족 구조와 감정 표현 방식, 그리고 무엇보다 그가 강인욱에게 보였던 강렬한 집착과 질투는 모두 그의 억압된 욕망의 흔적들이다.

지금, 시대가 변화한 2020년대에 다시 이 드라마를 보는 것은, 한국 대중문화가 어떻게 금기된 감정을 우회적으로 표현해왔는지, 그리고 그 이면에 숨겨진 다양한 욕망의 지층을 발견하는 과정이다.

‘발리에서 생긴 일’은 겉으로는 삼각관계의 멜로드라마였지만, 그 내면에는 말할 수 없었던 사랑, 인정할 수 없었던 욕망, 그리고 그것이 폭발할 때 초래하는 파국에 대한 이야기가 숨겨져 있었는지도 모른다.