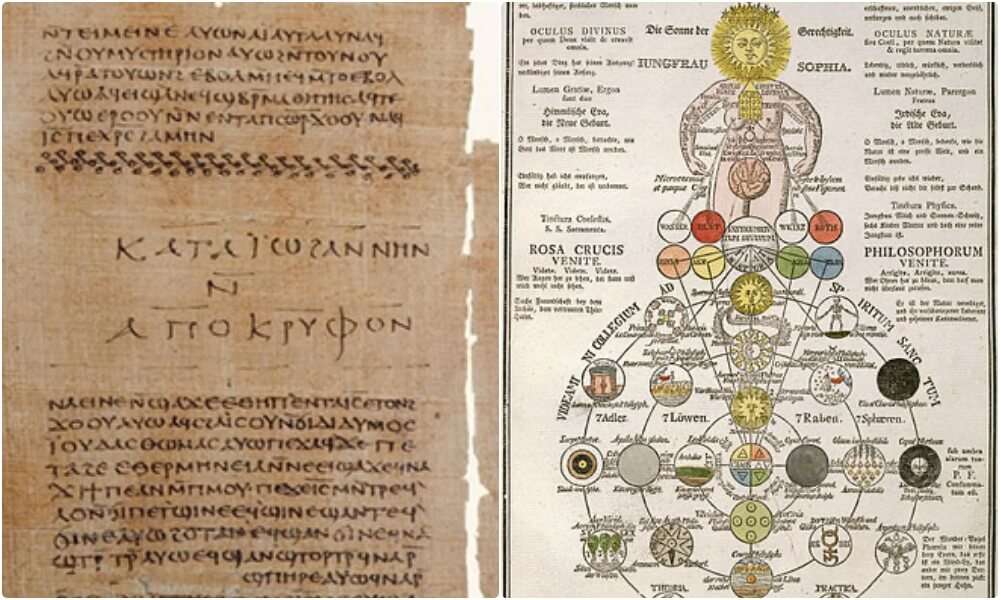

세계의 기원(On the Origin of the World) 문서

세계의 기원(On the Origin of the World)은 나그함마디 문서에서 발견된 핵심적인 영지주의 경전 중 하나로, 창조와 종말에 대한 성서 속 사건들을 영지주의적 관점에서 완전히 재해석한다.

세계의 기원은 제목이 원전에는 없고, 현대 학자들이 그 내용을 반영해 붙인 이름이다. 이 텍스트는 고대 기원론(cosmogony), 인류기원(anthropogony), 종말론(eschatology)을 다루는 그노시스 전통의 문헌으로, 특히 Nag Hammadi Codex II 및 Nag Hammadi Codex XIII 등에서 발견된 사본을 통해 전해진다.

1.세계의 기원 저작 연대와 출처

이 문헌은 그리스어 원본이 있었을 가능성이 높으며, 현재는 코프틱어(사히딕 방언)로 전해지고 있다.

학자들은 이 글이 이집트 알렉산드리아 주변 또는 북아프리카 지역에서, 대략 3세기 말에서 4세기 초 무렵에 작성된 것으로 본다.

동시대의 그리스-로마 철학, 유대 전통, 초기 기독교, 심지어 마니교적 요소가 혼합된 다원적인 세계관을 반영한다는 평가를 받는다.

2.세계의 기원 주요 내용과 구조

텍스트는 다음과 같은 주요 흐름을 가진다.

2.1.무(無) 이전과 혼돈의 근원

본문은 “모든 사람이 ‘무(無)가 있었다’고 말하지만, 나는 그 모두가 카오스(혼돈) 이전의 근원을 알지 못한다고 보여주겠다”는 식의 선언으로 시작한다.

여기서 ‘카오스’는 단순한 무(無)가 아니라 어둠(darkness), 그림자(shadow)와 연관된 존재로 본다.

그림자에서 카오스가, 또 그 아래로 물(수(水))과 혼돈이 나타난다.

2.1.1.소피아(Sophia)의 활동과 엠마나티온(emanation)

‘믿음(Pistis)’에서 흘러나온 ‘지혜(Sophia)’가 최초의 지향을 갖고 빛에 닮은 존재를 내보낸다.

이 존재는 무한자의 세계와 이후의 존재들 사이에 누워있으며, 혼돈의 토대가 된다. 이윽고 무명의 통치자(주로 ‘Yaldabaoth’이라 칭함)가 출현하며 물 위를 떠다니는 존재로서 인간형 창조, 하늘·땅의 구조를 만들어 나간다.

2.2.인간과 우주의 기원

세계의 기원은 또한 인류의 기원 이야기를 재구성한다.

지식의 나무(Tree of Knowledge)와 생명 나무(Tree of Life)가 등장하며, 이브(Eve)와 아담(Adam)의 형상도 재해석된다.

이 창조 이후 세계는 무지(ignorance)와 혼돈 속에 놓이게 되며, 통치자들의 지배 아래 있게 된다.

2.3.구원과 종말

세계의 기원 문서에는 영혼의 해방, 참 인간(True Man)의 출현, 물·불·영의 세 가지 세례(baptism) 등의 종말론적 테마로 나아간다.

또한, 실재의 영역(pleroma)과 물질 세계(world of poverty) 사이의 관계가 강조되며, 참된 인식(gnosis)을 통해 영적 탈출을 가능케 한다는 메시지를 담고 있다.

3.세계의 기원 문서의 신학적·철학적 특징

첫째, 전통 기독교의 창세기(Genesis) 기원 이야기를 뒤집거나 재해석한다.

예컨대 material creator(물질 창조자)를 ‘불완전한 통치자(Yaldabaoth)’로 설정하고, 그의 권위가 참된 지혜로부터 유래된 것이 아니라는 시각을 제시한다.

둘째, 플라톤주의(특히 이데아론) 및 헬레니즘 철학의 개념들이 혼재되어 있다.

빛, 무한자, 그림자, 모방(imitation)의 구조 등이 등장한다.

셋째, 여성적 신격화(예: Sophia)가 중심에 자리 잡고 있다. 특히 지혜(Sophia)의 타락과 회복, 그리고 그녀의 활동을 통해 우주가 구성된다는 모티프가 반복된다.

4.문헌적·역사적 중요성

세계의 기원 문서는 Nag Hammadi Codex II의 다수 텍스트와 함께 발견되어, 20세기 이후 『나그함마디 도서관(Nag Hammadi Library)』라는 이름으로 고대 그노시스 문헌 연구에 중대한 기여를 하였다.

또한, 이 글은 철학적-종교적 사유가 다양한 배경(유대교, 기독교, 헬레니즘, 이집트 전통)으로부터 영향을 받았음을 보여주며, 초기 그리스도교 및 주변 사상들 간의 교차점을 연구하는 데 있어 귀중한 자료이다.

5.영지주의적 창조 신화의 구체적 서술

세계의 기원 문서는 흔히 생각하는 혼돈(Chaos)이 최초가 아니라는 비판으로 시작하며, 그보다 먼저 존재했던 궁극적인 신성(모나드)으로부터 모든 것이 비롯되었다고 보는 것이 핵심 교리이다.

5.1. 신성 세계(플레로마)와 소피아의 실수

- 최초의 근원: 무한한 빛으로 이루어진 불멸의 존재(아이온)들의 영역, 즉 플레로마(Pleroma, 충만)가 있다.

- 소피아(Sophia, 지혜): 플레로마에서 발출된 존재 중 하나인 피스티스 소피아(Pistis Sophia, 믿음의 지혜)의 모습(likeness)에서 비롯된 소피아가 홀로 무언가를 창조하려는 욕망(wish)을 갖는다.

- 어둠과 그림자의 탄생: 이 욕망은 그녀의 파트너나 지고의 아버지의 동의 없이 이루어졌기에 그림자(Shadow)를 낳고, 이 그림자에서 어둠의 세력이 비롯된다.

5.2. 데미우르고스와 물질 세계 창조

- 얄다바오트(Yaldabaoth)의 발생: 소피아의 그림자에서 얄다바오트라는 통치자가 태어난다. 그는 무지하고 오만하며, 자신이 유일한 신이라고 착각한다.

- 천국과 지구의 창조: 얄다바오트는 자신이 본 물과 어둠 외에는 아무것도 없다고 생각하고, 물질로부터 자신을 위한 거처인 하늘과 발판인 땅을 만든다.

- 아르콘(Archons): 얄다바오트는 그의 어리석음과 결합하여 아르콘(통치자들)이라고 불리는 12명의 악마적 존재를 낳는다. 이들은 지구 위의 천체 영역을 지배한다. 얄다바오트는 이 아르콘들을 위해 아름다운 일곱 개의 천국을 창조한다.

5.3. 인간 창조와 영지(Gnosis)의 주입

- 인간 창조: 아르콘들은 빛의 아담(Light-Adam)의 이미지를 보고 그 형상대로 인간을 창조하려고 한다 (이는 창세기 1:26의 영지주의적 해석이다).

- 진실의 주입: 하지만 소피아는 아르콘들이 인간을 불완전하게 가둘 것을 알고, 인간에게 신적인 불꽃 또는 영지(Gnosis)를 불어넣는다.

- 선악과(지식의 나무): 정통 성서와 달리, 이 텍스트에서 지식의 나무(선악과)의 열매를 먹는 행위는 죄가 아니라, 얄다바오트의 무지로부터 벗어나 진리를 깨닫는 행위로 해석된다. 현명한 교사가 아담과 이브의 정신을 진실로 열어준다.

- 망각의 물: 얄다바오트는 아담과 이브, 그리고 셋에게 망각의 물을 마시게 하여 그노시스를 잊게 하려 하지만, 구원의 능력이 있는 영적인 역량은 그들 안에 잠재적으로 남는다.

6. 종말론적 지향

세계의 기원 문서는 단순히 기원론에만 머물지 않고, 종말론적 지향을 포함한다.

영지주의자들의 구원과 아르콘들이 창조한 세계의 파괴를 통해 최종 상태가 도래하며, 이는 최초의 상태를 질적으로 능가하는 영원한 세계라고 본다.

이러한 영지주의 우주론은 세상이 선한 신이 아닌 어리석고 오만한 창조주에 의해 만들어진 감옥이라는 인식을 바탕으로, 인간이 그 갇힌 신성(Divine Spark)을 지식(Gnosis)을 통해 해방시키는 것이 구원이라는 핵심 사상을 구체화한다.

7.이단적 성격과 정통 기독교의 배척

세계의 기원 문서는 기독교 전통에서 가장 불온한, 혹은 이단적 문헌으로 간주되어 왔다.

그 이유는 단순히 교리의 변형 때문이 아니라, 성경의 근본 구조―특히 창세기와 요한복음의 신학―를 정면으로 부정하고 있기 때문이다.

이 문서는 “하느님이 세상을 창조했다”는 진술을 해체하면서, 창조주를 ‘무지하고 오만한 통치자’, 즉 야르다바오트(Yaldabaoth) 라는 이름의 가짜 신(demiurge) 으로 설정한다.

그에게 속한 하늘과 세계는 거짓의 체계이며, 인간은 그 속에 갇힌 신적 불꽃(spark of light) 을 회복해야 한다는 것이 핵심이다.

정통 기독교 교리는 이 세상을 선한 창조로 본다.

창세기의 “보시기에 좋았더라”라는 선언이 바로 그 상징이다. 그러나 〈세계의 기원 문서〉는 이 구절을 전복시켜, 현세는 타락의 부산물이며, 그 창조주는 무지의 산물이라 주장한다.

따라서 정통 신학 입장에서 이는 신성 모독에 가깝다. 신학적으로는 창조주와 최고신(플레로마의 참된 신)을 구분하는 ‘이원론(dualism)’이 결정적 문제였다.

8.역사적 맥락에서의 탄압

이런 사유는 2세기 이후 ‘그노시스파(Gnostics)’라 불린 집단들의 사상적 골격이 되었고, 교부들은 이를 위험한 지식의 오만으로 규정했다. 이레네우스는 『이단 논박(Adversus Haereses)』에서 이 문헌과 유사한 신화 구조를 지닌 사상들을 “마귀가 지식을 가장해 만든 속임수”라고 비판했다.

오리게네스조차도 플라톤적 색채가 강했던 자신들의 사변적 기독교 신학을 방어하기 위해, 그노시스 문헌들을 ‘허무주의적 미혹’이라 단언했다.

결국 〈세계의 기원 문서〉는 초기 기독교 공동체 내부에서조차 철저히 금서로 취급되었으며, 나그함마디에 은닉된 것도 바로 이런 박해의 결과였다.

9.철학적 이유에서 본 ‘극혐’의 구조

세계의 기원 문서는 단순히 신학적 이단이 아니라, 신의 권위를 인간의 내면적 인식(gnosis) 으로 대체했다는 점에서 기독교 체계 전체를 뒤흔드는 텍스트였다.

예수를 외적 구세주로 보지 않고, 인간 내부의 빛과 인식이 바로 구원이라 보는 사상은 교회의 교권, 사제제도, 성례 체계를 무력화한다.

요컨대 ‘인식하는 자는 스스로 신이 된다’는 선언은 기독교적 순종의 미덕과 정면으로 충돌한다. 이런 점에서, 이 문서는 교리적 이단을 넘어 신학 체계의 반전 선언문이라 할 수 있다.

그럼에도 불구하고, 오늘날 세계의 기원 문서는 단순한 이단 문헌이 아니라, 기독교적 신화의 그림자를 드러내는 거울로 평가된다. 플라톤적 ‘그림자-원형’ 구조와 히브리 창조 신화를 융합하여, ‘빛의 본향에서 떨어진 영혼’이라는 인류학적 우화를 제시하기 때문이다.

즉, 교회가 억눌렀던 신비적 인식의 전통, 여성적 지혜(Sophia)의 복권, 내면의 구원이라는 주제는 이후 신지학(神智學), 영지주의적 예술, 현대의 심리적 영성 운동으로 이어졌다.

기독교가 이 문서를 ‘극혐’했지만, 그 혐오의 강도만큼 이 문서는 기독교 사유의 가장 어두운 이면을 비추는 거울이기도 하다.

빛을 향한 지식의 반역, 그노시스적 구원 의식, 그리고 신의 권위를 인간 내부로 되돌려주는 선언 ― 바로 그것이 오늘날까지도 〈세계의 기원 문서〉를 위험하고 매혹적인 텍스트로 남게 한 이유이다.

https://shorturl.fm/WKKdU