사주명리학 육친론에 관하여

사주명리학에서 육친론(六親論)은 사주팔자를 통해 나와 주변 인간관계의 특성을 파악하는 이론이다. 단순히 가족 구성원을 지칭하는 것을 넘어 나를 중심으로 한 모든 사회적 관계와 심리적 특성을 이해하는 논리적인 체계라고 할 수 있다.

사주명리학 육친론에 관하여 우주의 흐름 속에서 개인의 자아 구조와 대인관계, 욕망과 과제의 배열을 파악하는 하나의 철학적 시스템으로 볼 수도 있다.

일간을 중심으로 보는 사주명리학 육친론에 관하여

사주명리학 육친론에 관하여 사주팔자 여덟 글자 중 태어난 날에 속하는 일간을 기준으로 다른 글자와의 관계를 분석한다.

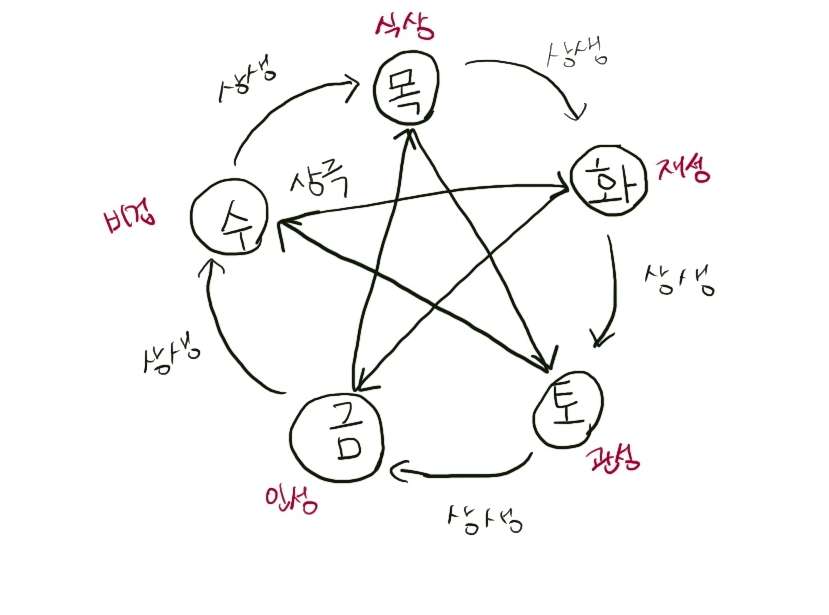

기본적으로 육친론은 음양오행의 상생, 상극 관계를 기반으로 한다.

상생은 내가 생하는 것이며 나를 생하는 것을 의미한다. 상극은 내가 극하는 것과 나를 극하는 것이다. 참고로 비화는 나와 같은 오행이다.

이러한 관계에 음양의 개념을 더하여 총 10가지의 십신 혹은 십성이라는 분류를 만들어 낸다. 이것이 바로 육친론의 근간이 된다.

사주명리학 육친론에 관하여 특징과 의미

비견: 나와 같은 오행, 나와 같은 음양이며 형제, 친구, 대등한 동료 관계 의미

겁재: 나와 같은 오행, 나와 다른 음양이며 형제, 경쟁자, 나와 경쟁하는 동료 관계 의미

식신: 내가 생하는 오행, 나와 같은 음양, 여자의 경우 자식에 해당하고 표현력과 활동력 의미.

상관: 내가 생하는 오행, 나와 다른 음양, 여자의 경우 자식에 해당하고 반항심과 창의력 의미.

편재: 내가 극하는 오행, 나와 같은 음양, 아버지, 남자에게는 애인, 큰 재물을 의미.

정재: 내가 극하는 오행, 나와 다른 음양, 남자에게는 아내, 안정적인 재물 의미.

편관: 나를 극하는 오행, 나와 같은 음양, 남자에게는 자식, 여자에게는 애인, 극복해야 할 어려움 의미.

정관: 나를 극하는 오행, 나와 다른 음양, 여자에겐 남편, 명예, 직장, 규율을 의미.

편인: 나를 생하는 오행, 나와 같은 음양, 계모, 학문, 독특한 생각을 의미.

정인: 나를 생하는 오행, 나와 다른 음양, 어머니, 학문, 인내심을 의미.

사주명리학 육친론에 관하여 궁금증

육친론을 보면 남자에게 아버지가 편재이고 여자에게 남편이 정관인 이유 그리고 여자에게 식상이 자식인 특정한 근거가 궁금할 것이다.

편재가 아버지인 이유

먼저 명리학에서 일간은 재성을 극한다. 내가 통제하고 다루는 대상이기 때문이다. 아버지는 가정에서 권위와 재물을 제공하며 자식은 이를 극복하고 넘어서야 할 대상이 된다. 또한 아버지는 어머니 정인을 극하는 관계에 있다.

정인 어머니는 아버지 재성에 극을 당한다. 이는 남성이 결혼하여 가정을 꾸릴 때 어머니로부터 독립하는 것과 같은 이치로 해석되기에 그리 육친을 정한 것이다.

일종의 오이디푸스 컴플렉스처럼 나의 어머니를 극하는 관계인 재성이 아버지에 해당한다고 보는 것이다. 특히 아버지의 권위는 나의 통제하에 놓인다는 점에서 편재로 보는 해석이다.

일반적으로 편재를 남녀 모두 아버지로 보는 경향이 있지만 이것이 정답은 아니다. 실제로 아버지도 인성에 가깝다. 과거 정인은 친모 편인은 계모나 이모로 많이 간주하지만 현실적으로는 정인이 어머니 상징이 강하다. 그리고 편인은 비공식적, 독립적, 정신적 또는 엄격한 양육자 개념으로 아버지로 보는 경향이 있다.

정관이 여성에게 남편인 이유

사주명리학에서 정관을 남편으로 보는 것이 국룰이다. 일간을 극하니 나를 통제하고 관리하는 대상이 과거에는 남편이 된 거다. 현대에 남편은 그런 역할과는 거리가 멀기에 현대 시점에는 남편보다는 직장으로 보는 측면이 강하다.

남성에겐 편관이 자식, 여성에겐 식상이 자식인 이유

식상은 일간이 생하는 대상이다.

내가 만들어 내고 표현하는 것이다. 어머니가 자식을 낳아 기르는 관계는 내가 자식을 생산하고 길러내는 것과 같으므로 식상이 자식에 해당한다.

하지만 현대에는 반드시 자식으로 보기보다는 개인의 업적, 작품, 특히 창작품 등을 식상의 능력으로 보기도 한다.

남녀 공통적으로 식상이 자식에 해당하지만 실제 현실에서는 성별에 따른 표현의 분화가 작용한다.

인간은 단지 에너지 구조로만 사는 존재가 아니라 신체적 성별을 기반으로 가족 관계와 역할을 맺기 때문이다. 따라서 명리학은 현실 구조를 사주 해석에 반영한다.

그런 전제로 여성에겐 식상이 자식이고 남성에겐 편관이 자식이 된다. 편관은 나를 극하는 오행의 다른 음양이다.

편관은 본래 통제, 억압, 규범, 외부 힘을 의미한다. 남성 사주에서 편관은 아들 혹은 사식의 상징이 되기도 한다.

보다 구체적으로 얘기하자면 식상은 생산이지만 남성의 경우 내가 만든 것이 외부로 나가면 더 이상 내것이 아니다.

편관은 내가 컨트롤할 수 없는 존재를 의미한다. 따라서 남성에게 자식은 내가 만들었지만, 내 통제를 벗어나며, 나를 통제하게 되는 존재이다.

아버지가 아들을 두려워해야 한다는 말이 있듯이 편관은 강하고 독립적인 아들을 형상한다.

유독 남녀 자식의 육친이 다른 이유는 여성에게 자식은 모성적 에너지의 흐름과 직결되기 때문이다. 직접 자신의 몸에서 생겨난 생명, 즉 자식의 자연스러운 상징인 것이다.

그러니까 여성에게는 식상이 창조된 자식이 되는 것이고 남성에게는 편관이 통제 불능의 자식이 되는 거다.

결과적으로 자식도 식신, 상관, 편관 등으로 나타날 수 있으며 아버지도 인성 또는 편재로 보일 수 있다.

육친론의 철학적 핵심

육친론은 자아라는 중심점이 우주와의 관계 안에서 어떻게 나뉘고 반응하며 존재하게 되는가를 그려낸 도식이다.

나와 같은 비견 겁재의 경우 자기 정체성의 확대 또는 위협을 뜻하며, 나를 도우는 인성은 기억, 자원, 환경을, 나를 극하는 존재 재성은 욕망과 물질세계, 그리고 나를 극하는 존재 관성은 사회적 억압 또는 구조이다.

내가 극하는 존재 식상은 창조와 표현의 힘을 의미한다.

결과적으로 육친은 단순한 인간관계가 아닌 우주 속 자아의 위치에 따라 벌어지는 구조적 반응과 과제의 배열이다.

개인에서 사회 사회에서 자연 그리고 우주로 이어지는 귀결을 보여준다.

육친론 정리

사주명리학에서 성격론과 더불어 육친론은 반드시 공부하고 넘어가야 한다. 이 둘만 마스터해도 절반 이상을 공부하는 것과 다름없다. 육친론과 성격론은 분석하는 단계에서 출발점이 다르다. 내부 구조에 주목하는 성격론과 관계 구조에 주목하는 육친론을 잘 살펴 공부해야 한다.